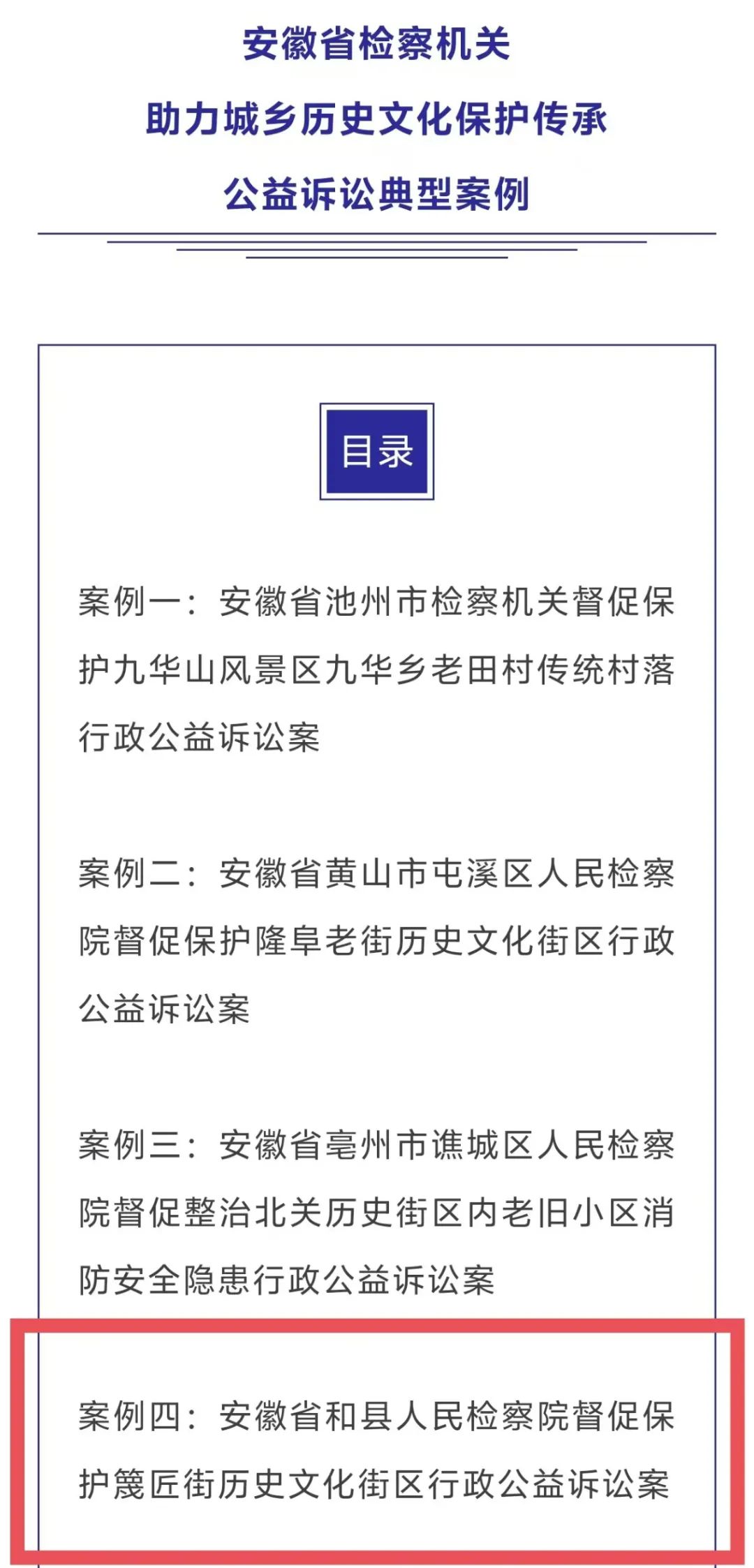

11月5日下午,安徽省检察院、省住房和城乡建设厅召开“以法治力量守护‘徽风皖韵’”为主题的新闻发布会,发布相关典型案例。其中,和县人民检察院办理的“督促保护篾匠街历史文化街区行政公益诉讼案”入选。

热烈祝贺

安徽省和县人民检察院督促保护篾匠街历史文化街区

行政公益诉讼案

【关键词】

行政公益诉讼检察建议 历史文化街区 府检联动 整体保护 建章立制

【要旨】

针对历史文化街区保护中存在的整体风貌受损、住房和消防安全隐患、环境卫生等系列问题,检察机关制发行政公益诉讼检察建议的同时,依托“府检联动”工作机制,通过召开圆桌会议,凝聚城乡历史文化保护合力,促进历史文化街区整体保护利用。

【基本案情】

篾匠街历史文化街区坐落于省级历史文化名城和县,2021年经安徽省人民政府批准列为省级历史文化街区。篾匠街形成于明清时期,因篾匠、木匠、扳匠等手工艺人聚集而得名,拥有5处不可移动文物、27处历史建筑和3项非物质文化遗产。街区建筑格局、传统工艺、历史风貌保留至今,但街区内私搭乱建现象普遍,历史建筑年久失修,基础设施不足、功能老化,严重影响街区历史文化保护传承。

【调查和督促履职】

和县人民检察院(以下简称和县检察院)在开展“公益诉讼检察助力城乡历史文化保护传承”专项监督活动中发现本案线索,于2024年3月27日以行政公益诉讼立案。

和县检察院通过实地走访、查阅档案、无人机航拍、邀请专家现场勘查等方式调查查明,篾匠街位于和县老城区中心,传统篾匠、木匠和扳匠世代在此从事手工作业兼零售,两侧店铺和民居大都为一进或多进四合院。店铺和民居均归当地居民个人所有、使用和管理,长期以来缺乏专业修缮和系统维护,私搭乱建现象突出,严重影响街区整体历史风貌。街区核心保护范围内房屋多为危房,电线散乱缠绕,且无消防配套设施,存在重大安全隐患。另因篾匠街地处历史文化名城核心保护范围,建设施工受到严格限制,公共服务基础设施一直未改造,长期存在雨污合流等环境卫生问题。

2024年3月29日,和县检察院根据《中华人民共和国文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》等规定,向和县住房和城乡建设局(以下简称县住建局)制发检察建议,建议其加强篾匠街历史文化街区保护利用工作。县住建局收到检察建议书后,反映篾匠街保护涉及规划、消防、环境等多个领域,需其他相关部门协同配合。

为实现整体保护,和县检察院依托“府检联动”工作机制,于2024年4月10日组织县住建局、文化和旅游体育局、自然资源和规划局、城市管理局、消防大队以及属地政府召开圆桌会议。会上,在检察机关的主持见证下,各行政机关就各自履职内容、相互协作配合等方面达成共识,明确通过梳理街巷路网肌理、清除违章搭建、修复历史建筑、提升基础设施、改善人居环境、扶持传统工艺六项举措,实施历史要素、环境要素、文化要素有机结合的整体保护。

2024年5月23日县住建局书面回复检察机关,已将篾匠街历史文化街区保护提升工程列入《和县历史文化名城—新型文化特色街区更新保护项目》,并筹措专项资金,目前正在施工建设中。随后,和县检察院邀请人大代表、“益心为公”检察云平台志愿者“回头看”,了解到:县住建局联合文旅部门已聘请专业技术公司对篾匠街核心区的148户269间房屋逐一进行安全抗震鉴定检测和建筑平面、立面、剖面图形绘制;自规部门已完成保护规划设计审批;消防部门临时新增30具灭火救援设施并配合消防设计审查验收;城管部门清除违章搭建12处。和县检察院遂于2024年6月5日依法决定终结案件。

为全面提升历史文化名城保护工作,和县检察院会同县住建局向地方党委、人大汇报,共同推动和县人民政府制定《和县历史文化名城保护管理暂行办法》,并成立历史文化名城保护委员会,进一步健全工作机制、明确部门职责。

【典型意义】

历史文化街区汇集多项不可移动文物、历史建筑和非物质文化遗产,是城乡历史文化保护传承的重要载体。针对街区保护利用系列问题,检察机关立足公益诉讼“督促之诉、协同之诉”职能定位,助推多部门协同履职,凝聚保护合力,将历史文化街区保护融入城乡建设,打造特色文化街区,并推动建章立制实施整体保护,既统筹了城乡建设,又传承了历史文化,助力实现文物和文化遗产保护“当下治”和“长久立”。

来源:和县检察